小説家・ほしおさなえのサイトです。

おしらせ

新刊『祓い師笹目とウツログサ』

新刊『祓い師笹目とウツログサ』(文春文庫)が発売になりました。

目には見えない、虚ろの生き物。植物や菌のように自分では動かない存在をめぐる物語です。

怪異ものですが、怖くはないです! そしてある意味ほかのシリーズものよりリアルかもしれません。

こちらはもともと雑誌「星々」に連載していたもの。

最初は単発のつもりだったのに、いつのまにか連作になっていたという作品です。

本にまとめるにあたり、物語の舞台を古いニュータウンという設定にしたので、星々掲載時と変わった部分もあります。

そして序章がつきました。

表紙はひそかに大好きなタキタサキさんにお願いしました。

繰り返しますが、ホラーではないです!

怖くないです!

不思議でリアルな物語。

どうぞよろしくお願いいたします。

新刊『言葉の舟 心に響く140字小説の作り方』

4月26日、新刊が出ます!

『言葉の舟 心に響く140字小説の作り方』(ホーム社/集英社)

小説ではなく、140字小説の書き方に関する本です。

2012年から書き続けてきた140字小説。

Twitterで発表するだけでなく、活版印刷のカードにしたり、昨年は全ページ活字組版の本として私家版『言葉の窓』を作ったりもしてきました。

作品も800編を超えましたが、書き続けるなかで、どうして、なんのためにこんなことをしているんだろう?と考えることもしばしば。

いまは仕事の執筆に追われてなかなか140字小説を書けずにいますが、10年間書き続けたことで見えてきたこともありました。

2020年からオンライン文芸コミュニティ星々の活動で、140字小説コンテストを定期的に開催するようになり、そこで多くの方の140字小説を目にするようになりました。

Twitter(現X)上にはたくさんの140字小説が流れています。

一般の小説にさまざまなジャンルがあるように、140字小説も短いながらさまざまなタイプのものがあります。

どれが面白いのかをひとつの尺度ではかることはできません。

でも、だからこそ、星々のコンテストでは、星々の考え方と通じる作品を選んでいます。

無数に存在する140字小説の中から、星々らしい作品を選ぶことは、星々にしかできないと思うからです。

『言葉の舟』は、わたし自身が140字小説を10年間書き続けながら考えたことをまとめつつ、星々のコンテストで出会った新しい作品たちの素晴らしさを紹介するものです。

自分の作品については、85編を活版カードに、そのなかから60編を選んでさらに60編分を追加して合計120編を『言葉の窓』に収録しています。

今回の『言葉の舟』には、そのどちらにも含まれない70編以上の作品を収めています。

コンテストの作品については、星々が(そしてわたし自身が)大事にしている140字小説とはどういうものかが見えやすい作品を選び、コンテストの選評より一歩踏み込んだ解説をつけました。

どの作品もわたしの想像を超えた素晴らしい作品です。

どの人の作品も、ほかの人には書けない。

「優れた作品」という見本があるわけではなく、人の数だけ「よさ」があり、それを極めることが作品を輝かせることに通じると感じています。

ほかにも、140字小説実作講座や、星々のコンテストの年間グランプリに輝いたへいたさん・のび。さんと、星々事務局で140字小説部門を担当している四葩ナヲコさんをお招きしての創作座談会、活版カードや『言葉の窓』など、これまでの作品発表にまつわる話もおさめました。

本としても、カバーだけでなく各章の扉にも見開きで素敵なイラストがはいっていて、開くたびにうれしくなるような魅力的なつくりになっています。

140字ですから、通勤・通学途中、仕事や家事の合間、眠る前のひとときなど、日常のちょっとした隙間に作ることもできます。

すでに140字小説を書いている人だけでなく、なにか書いてみたいけれどどうしたらいいかわからない、という方のヒントにもなるかと思います。

4月26日発売です!

よろしくお願いいたします。

装画 植田たてり

装丁 アルビレオ

新刊3冊!

秋ごろからとても忙しく、更新が止まってしまっていたのですが、昨年11月〜今年1月にかけて、新刊が3冊出ました!

まぼろしを織る ポプラ社 2024年1月刊

久しぶりの単行本です。

染織教室を営む家を舞台にした、染織家の叔母と暮らす二十代の女性・槐とその従兄弟・綸の物語です。

草木染めや藍染め、織物について調べるため、わたし自身も染織や機織りの体験をしながら書きました。

織物の世界はほんとうに深くて、神秘的で、心惹かれます。

織物の材料である絹糸は蚕から取り、草木染めは草や木の枝や葉、実などの生き物を使って染めます。

すべて生き物の命を使って生み出すもの。

物語の中心は「死」の重みで立ち止まってしまったふたりの若者の心の動きにあるのですが、染織の過程で出合う命の色濃さに心を奪われました。

文庫シリーズより重い内容ですし、読む人を選ぶとも思います。

テーマは「いつか死ぬと決まっているのに、なぜ生きていかなければならないか」ということ。

生きるのはけっこうしんどいこと、でも死ぬのは怖いから生きてる。

ずっと考えてきたことをストレートに書いた作品です。

読んでいただけたらうれしいです。

紙屋ふじさき記念館 あたらしい場所(角川文庫) 2023年11月刊

こちらは「紙屋ふじさき記念館」シリーズの最終巻。

そして、この本で「活版印刷三日月堂」「菓子屋横丁月光荘」と続いてきた「川越三部作」が完結になります。

「活版印刷三日月堂」シリーズが番外編含め6巻、「菓子屋横丁月光荘」シリーズは6巻、そして「紙屋ふじさき記念館」シリーズが7巻の合計19巻!

2016年からはじまって7年間、3シリーズにわかれてはいますが、つながっているひとつの世界を書いてきました。

これで終わりかと思うと、ちょっとさびしいです。

古い印刷所を訪れるさまざまなお客さんの目線から描かれる「三日月堂」、古民家を舞台にファンタジー要素がある「月光荘」、和紙の世界を舞台に大学生の女性が仕事に目覚めていく姿を描いた「紙屋ふじさき」、雰囲気はそれぞれ違います。

でも、舞台や登場人物は共通していて、こちらのシリーズに出てきた人がほかのシリーズに登場することもありますので、まだ読んでいないシリーズがありましたら、読んでいただけるとうれしいです!

『菓子屋横丁月光荘 光の糸』『言葉の園のお菓子番 復活祭の卵』が刊行されました

ご報告がすっかり遅くなってしまいましたが、

6月に『菓子屋横丁月光荘 光の糸』、

9月に『言葉の園のお菓子番 復活祭の卵』

が刊行されました!

「菓子屋横丁月光荘」シリーズは、この巻で完結です。

家の声を聞くことができる守人も、大学院を出て、月光荘で働いていくことになります。

母方の親戚との再会、同じように家の声を聞ける人との出会いと別れなどいろいろな経験を通して、少しずつ前進してきました。

わたしにとっても大切な作品で、この先のことについても思うこともいろいろあるのですが、ここでいったん物語を閉じ、あとのことは読者の皆さんの想像にゆだねたいと思っています。

「言葉の園のお菓子番」は4巻め。

今巻の中心は、一葉が祖母の導きで通うようになった連句会の主宰・航人さんの過去話です。

若いころの苦い思い出と向き合い、先に進んでいく姿を見ながら、一葉自身も変わっていく。

実は今後重要になる(かもしれない)出会いが、このお話のなかに含まれています。

また最後の章には、実際に連句仲間と巻いた作品が一巻丸ごと掲載されていますので、そちらも楽しんでいただけたら、と思います。

『言葉の窓』の通販がはじまりました

『一四〇字小説集 言葉の窓』の通販がはじまりました。

『言葉の窓』は、10年間Twitterで発表してきた140字小説806編から120編を選んでまとめた作品集です。

表紙・本文のすべてを活字組版で印刷、本文は機械抄き和紙を使用し、特装版の表紙は手漉き和紙を用い、1冊ずつ人の手で製本しています。

通販は下記オンラインショップから。

よろしくお願いします!

クラウドファンディング、終了しました。

1月26日、140字小説本のクラウドファンディングが終了しました!

最終的に255万円を超えるご支援をいただくことができました。

また、190人という多くの方にご支援いただいたことを、大変うれしく、ありがたく思います。

本の完成までまだしばらくかかりますが、どうぞよろしくお願いいたします。

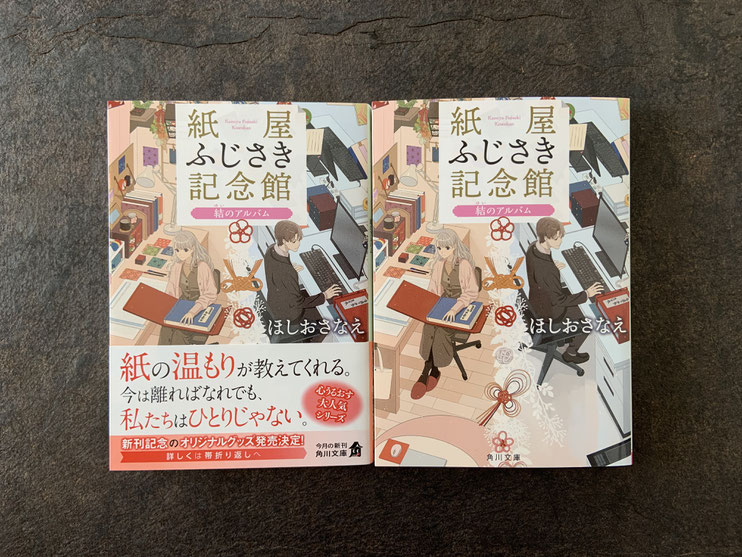

新刊「紙屋ふじさき記念館 結のアルバム」

11月にはもう1冊「紙屋ふじさき記念館 結のアルバム」も刊行されました!

大学4年になった百花。しかし、世界はコロナ禍中。大学はリモート授業、ゼミもサークル活動もままならない日々。

就活では、藤崎産業の入社面接を受けるが、こちらもオンライン。百花はいまのこの状況のなかで、紙の会社がすべきこととはなにか悩んでしまう。

夏休みは卒論に取り組むが、ひとりきりの作業でなかなか進まず、気分転換に始めた箱作りについつい夢中になって……。

人と人がリアルに会えない世界でも、絆はちゃんとつながっている。くじけずに歩む百花たちの日常を描きます。

カバーイラスト おかざきおか

カバーデザイン 西村弘美

新刊「ものだま探偵団2」文庫版

刊行から少し時間が経ってしまいましたが、昨年11月にものだま探偵団シリーズの文庫版2巻が出ました!

2巻目には「ルークとふしぎな歌」「わたしが、もうひとり?」の2作が収録されてます。

ものに宿った魂=ものだまの声が聞こえる小学生・鳥羽と七子の活躍を描くシリーズ。

「ルークとふしぎな歌」は、七子の英語塾の生徒たちがみんなふしぎな歌を口ずさんでしまう……という事件。

鳥羽の幼馴染でライバルの律は成績優秀で、中学受験を目指して進学塾に通っている。鳥羽と同じようものだまの声が聞こえるのだが、ものだまとはあまり関わりたくない様子。でも、たったひとつ、ものだまの声が宿るチェスの駒・ルークだけは大事に持っていて……。

「わたしが、もうひとり?」は、そっくりさんをめぐる事件。

ある朝自分のそっくりさんを見かけた七子。律にドッペルゲンガーを見た人は1週間で死ぬと脅されておびえるが、やがて学校やそのまわりでそっくりさんを見かけた人が続出する。鳥羽と七子は「七ふしぎ新聞」の記者を装い、ドッペルゲンガーの調査に乗り出すが……。

児童書として刊行されたシリーズですが、謎解き要素もあり、大人の方でも楽しんでいただけるかと!

巻末には、映画監督/作家/脚本家/翻訳家/レビュアーの堺三保さんの解説が掲載されてます。

カバーイラスト くまおり純

カバーデザイン 木下容美子

1巻と並べるとこんな感じ。

よろしくお願いします!

140字小説本製作に向けて、クラウドファンディングをスタートしました。

10月27日(木)の「文字・活字文化の日」に、Motion Galleryにおいて、140字小説集『言葉の窓』のクラウドファンディングをスタートしました!

『言葉の窓』には、これまで書いてきた806編の140字小説のうち120編を選んで掲載。

すべて活字組版で機械抄きの和紙に印刷します。

下の写真は本文の試し刷りです。こちらを断裁し、製本していきます。

手漉き和紙の表紙の特装版(限定100部)と、洋紙を使った通常版の2種類。

表紙もいずれも活字組版で印刷します。

特装版の表紙に使うのは、山梨県身延町にある西島和紙工房が作成する、楮の繊維入りの穴のあいた手漉き和紙。

下の写真のハガキでは丸い穴ですが、これが窓の形になります。